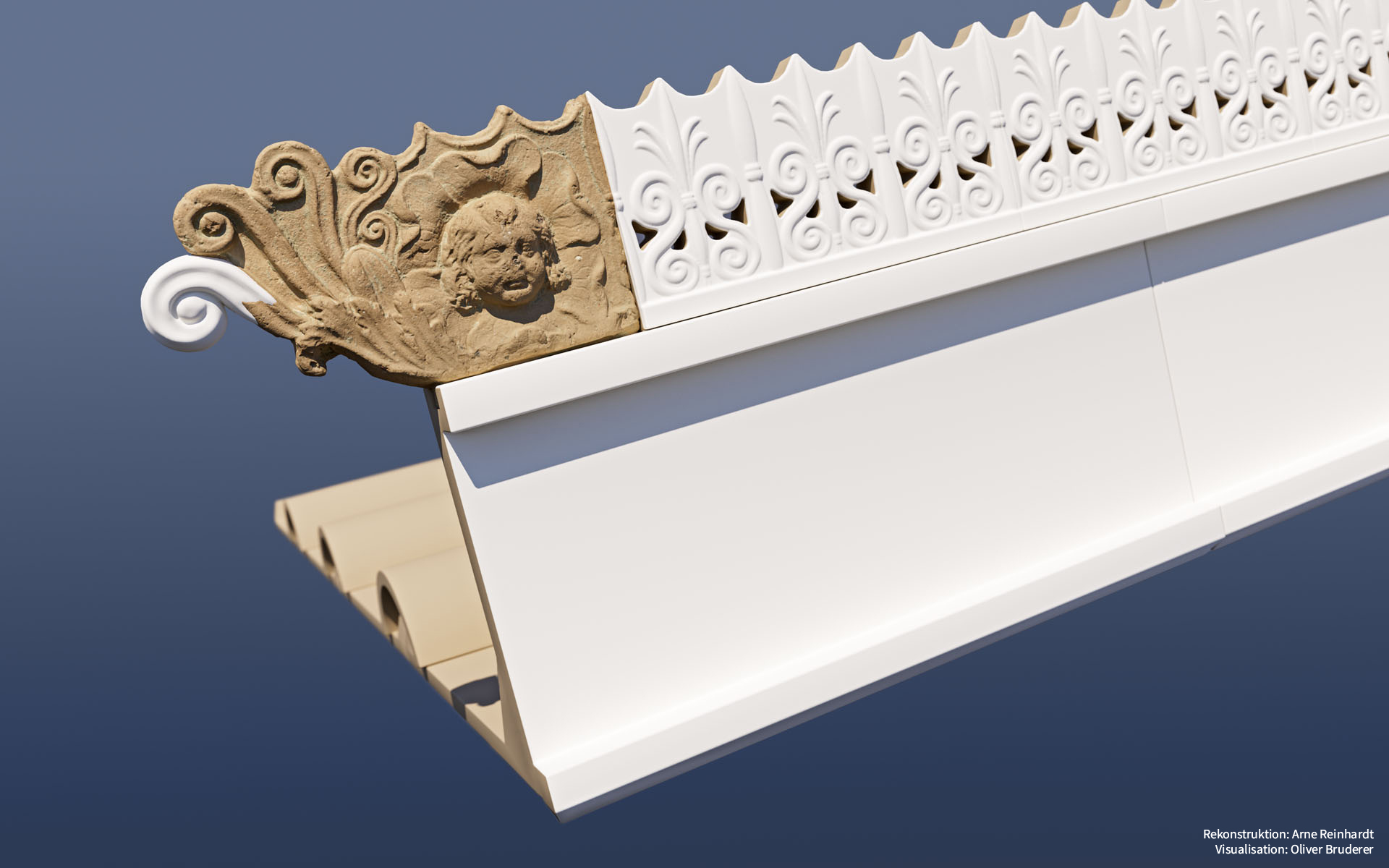

Visualisierung eines römischen Dachschmucks

Archäologische Sammlung der Universität Zürich Inv. 6149

Durch den Verlust der Farbgebung und des baulichen Zusammenhangs sind Architekturreliefs aus Terrakotta heute unscheinbare Ausstellungsstücke. Ursprünglich handelte es sich jedoch um eine prestigeträchtige Schmuckform, die das Aussehen eines Gebäudes massgeblich beeinflusste. Da uns das Krönungseckstück Inv. 6140 (Archäologische Sammlung der UZH) einen guten Einblick in die Eigenheiten der römischen Architektur vermitteln kann, haben wir es für die Visualisierung ausgesucht. Wir rekonstruieren exemplarisch die Position des römischen Krönungseckstücks und machen seine ehemalige Erscheinung in Grundzügen erfahrbar.

Steckbrief des Krönungseckstücks

Die Platte aus gebranntem Ton ist 17 x 26 cm gross und bis auf kleine Fehlstellen am linken Rand und im Gesicht sowie die ehemalige Bemalung sehr gut erhalten. Sie stammt aus einer Privatsammlung, wurde 1967 in einer Ausstellung in Solothurn gezeigt und kam 2012 als Schenkung an die Archäologische Sammlung der UZH.

Der Reliefschmuck der Vorderseite zeigt links einen Blattkelch, über den Pflanzentriebe hervorragen, und rechts einen Blätterkelch mit Kinderkopf, der sicherlich Eros darstellt. Es fällt auf, dass das Relief links und oben eine abwechslungsreiche Silhouette besitzt, rechts und unten aber gerade Kanten aufweist. Dieselbe Konstellation zeigt ein Bruchstück im August Kestner Museum in Hannover (Inv. 1422), das im Augenblick das einzige direkte Vergleichsstück bildet. Die Rückseite ist undekoriert.

Einordung

Die Reliefplatte gibt sich durch die Spundleiste an der Unterseite als Applikation zu erkennen, die in eine entsprechend vorbereitete Nut eingelassen wurde (vgl. in der Züricher Sammlung das Bruchstück Inv. 3605); zur Verbindung diente in der Regel Blei. Durch die Silhouetten-Gestaltung des Blattkelchs und der Spiralen wird deutlich, dass es sich um das linke Eckstück einer sog. Krönung handelt (vgl. unten). Die gerade rechte Kante verrät, dass sich weitere Platten an dieser Seite anschlossen. Üblicherweise sind bei den Terrakotta-Krönungen die Eck- und Mittelstücke reicher ausgestaltet als die übrigen Platten, die nur selten figürlichen Dekor tragen.

Virtuelle Rekonstruktion

Da über die Fundumstände des Stücks keine Informationen vorliegen, möchten wir nur die typische Position am Bau sowie die Struktur solcher Sima-Krönungen darstellen, damit die ehemalige Funktion der Platte Inv. 6149 und ihre prominente architektonische Position besser verstanden werden kann.

Zu diesem Zweck wurde das Artefakt mit dem Streiflichtscanner Artec Space Spider digitalisiert und als massstabsgetreues 3D-Modell ausgegeben. Die anschliessende Rekonstruktion erfolgte in Maxon Cinema 4D 2025, gerendet wurde mit Redshift. Die Bildsprache wurde bis auf das gescannte Objekt bewusst einfach gehalten, um den hypothetischen Charakter des Modells zu unterstreichen. Gleichzeitig rückt durch den unterschiedlichen Detailgrad das erhaltene Artefakt in den Vordergrund.

Die Rekonstruktion der Dachelemente orientiert sich in typologischer und metrischer Hinsicht exemplarisch an erhaltenem Material aus den Vesuvstädten. Sie vereinfacht jedoch bewusst, wo die Rekonstruktion zu spezifisch würde: Die Schauseite der Sima zeigt keine Ornamentbänder und Reliefs; die gerade Krönungsstücke orientieren sich an einer Platte in München (Staatliche Antikensammlungen Inv. NI 1048 a-b = 9275 a-b), die ähnlich eingeschnürte Bündelelemente zeigt und hinsichtlich der Durchbrüche sowie der "stehenden S-Spiralen" typisch ist (jedoch ohne das Gorgoneion). Mit der schematischen Farbgebung weisen wir auf unsere Ergänzungen hin und markieren den grundsätzlichen Unterschied, der in der Antike zwischen der Irdenfarbe des Dachs und der künstlich bemalten Schauseite der Sima-Zone bestand.

Die Neigung der gesamten Konstruktion im 3D-Modell beträgt hypothetisch 15°.

Hintergrundinformationen

Da der Dekor von Inv. 6149 zum Teil als Silhouette gearbeitet ist und die Platte unten eine Spundleiste (2 x 2 cm) aufweist, handelt es sich um eine sog. Krönung. Diese Aufsätze, mit denen man den Dachrand (die sog. Traufleiste oder "Sima") erhöhte, bilden eine Eigenheit der etruskisch-italischen Architektur Mittelitaliens, die nicht im antiken Griechenland auftritt und die auch keinen Eingang in den klassizistischen Formenschatz der Neuzeit gefunden hat.

Römische Reliefs und einige Funde und Befunde zeigen jedoch, dass Krönungen in der römischen Architektur häufig vorkamen und noch in der frühen Kaiserzeit viele der grossen Tempel der Stadt Rom prägten. Aufgrund der Konzeption als durchbrochene Silhouetten und ihrer Position an der höchsten Stelle der Fassade kam dieser Schmuckform ein besonderer Stellenwert im Erscheinungsbild der Gebäude zu. Krönungen wurden in unterschiedlichen Materialien gefertigt (u.a. Stein, vergoldetes Metall), sind aber in Terrakotta am häufigsten erhalten. Die Platter in der Züricher Sammlung gehört zu den wenigen Eck- und Mittelstücken, die nur selten so vollständig überliefert sind. Sie dürfte in der ersten Hälfte des 1. Jh.s. v. beziehungsweise in der ersten Hälfte des 1. Jh.s. n. Chr. entstanden sein, als dieser Terrakotta-Schmuck besonders beliebt war.

Weiterführende Literatur

- L. Del Verme – M. Caso in:

https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchaeologicalProperty/1500411300

(CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 1500411300) (Beispiel für eine Giebel-Sima aus Terrakotta) - J. Durm, Handbuch der Architektur 2, 2: Die Baukunst der Etrusker, die Baukunst der Römer (Darmstadt 1885), S. 212–217 (Prinzip der Dacheindeckung)

- A. Reinhardt, Bekrönte Giebel. Zur Persistenz des etruskisch-italischen Architekturmotivs der 'durchbrochenen Krönung' an kaiserzeitlichen Tempelbauten. Bildliche Zeugnisse und materielle Evidenz, Römische Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 128, 2022, 184–218, https://doi.org/10.34780/368j-y6ud

- ders., Luftiger Dachschmuck: Durchbrochene Krönungen unter den "Campana-Reliefs" und in der römischen Steinarchitektur der Nordwest-Provinzen, in: A. Reinhardt (Hrsg.), Campana-Reliefs: Neue Forschungen zu römischem Architekturdekor aus Terrakotta. Akten der Internationalen Tagung Heidelberg, 8.–10. April 2021; AKT 1 (Heidelberg, Propylaeum) 125–145,

https://doi.org/10.11588/propylaeum.1326.c18543 - H. von Rohden – H. Winnefeld, Architektonische römische Tonreliefs der Kaiserzeit. Die antiken Terrakotten 4 (Berlin 1911), dort S. 226–238, Taf. 42. 60. 64 zum Vergleich

https://doi.org/10.11588/diglit.948 - A. V. Siebert, Geschichte(n) in Ton. Römische Architekturterrakotten. Museum Kestnerianum 16 (Regensburg 2011) 115 f. Nr. 84

- S. Tortorella, Laste fittili architettoniche del tipo Campana in edifici sacri. Un aggiornamento, in: M. Modolo – S. Pallecchi – G. Volpe – E. Zanini (Hrsg.), Una lezione di archeologia globale. Studi in onore di Daniele Manacorda. Bibliotheca Archaeologica 52 (Bari 2019) 205–213

- Vereinigung der Freunde antiker Kunst (Hrsg.), Kunst der Antike aus Privatbesitzt Bern – Biel – Solothurn, Ausstellungskatalog (Solothurn 1967) S. 151 Nr. 366, Taf. 47